最近では、手軽に無料で楽しめるネット麻雀が広く普及していますが、実際に麻雀卓を囲んでプレイする「リアル麻雀」には、また別の魅力があります。

しかし、ネット麻雀とリアル麻雀では、ゲームの進行やルールにも違いがあることをご存じでしょうか?

今回は、リアル麻雀を初めてプレイする方々に向けて、知っておくと役立つ基本的なマナーやルールを紹介し、快適に楽しむためのコツをお伝えします。

リアル麻雀のルール・マナー

これから細かいマナーやルールについて述べていきますが、多くの雀荘では初心者を歓迎しており、スタッフや同卓者が優しく教えてくれます。

気負いせずに最後まで読んで頂けると嬉しいです。

本文章で述べている内容は一般的なルールやマナーに基づいています。

各店舗の具体的なルールについては、それぞれのお店の規定に従ってください。

山牌は前に出そう

山牌は他の方がツモりやすいように前に出してあげましょう。

まず山牌が上がってきたら自分の手牌を開く前に山牌を前に出すようにしましょう。

最初は特に忘れがちなマナーなので山が上がって来たら前に出す!を習慣付けましょう。

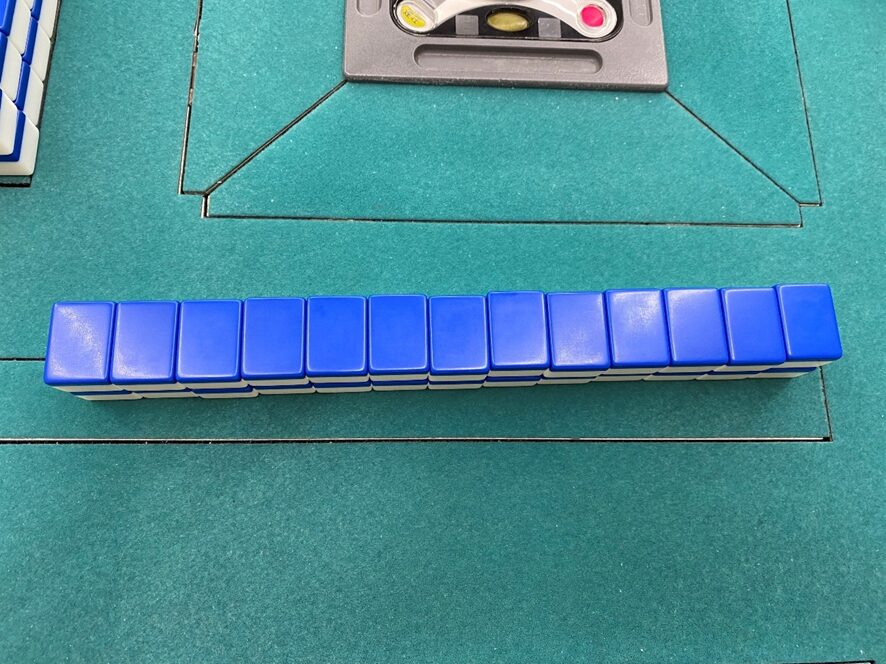

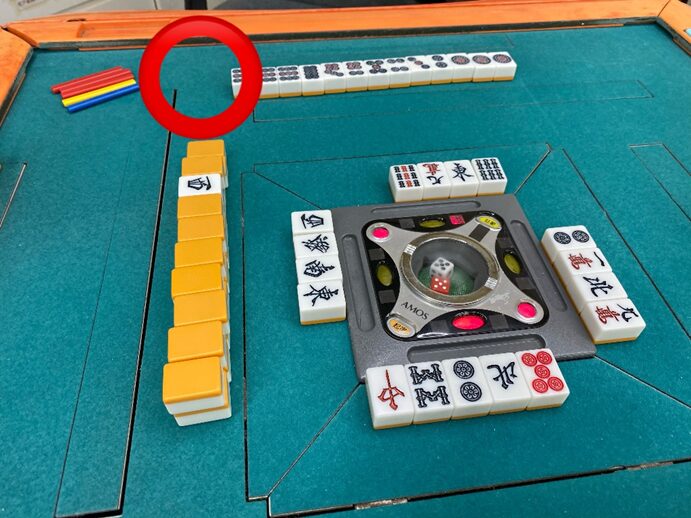

イメージはこのくらい前に出しましょう!↓↓

4人麻雀の嶺上牌は下ろすようにしましょう

ドラの表示牌のそばの端っこの牌の事です!

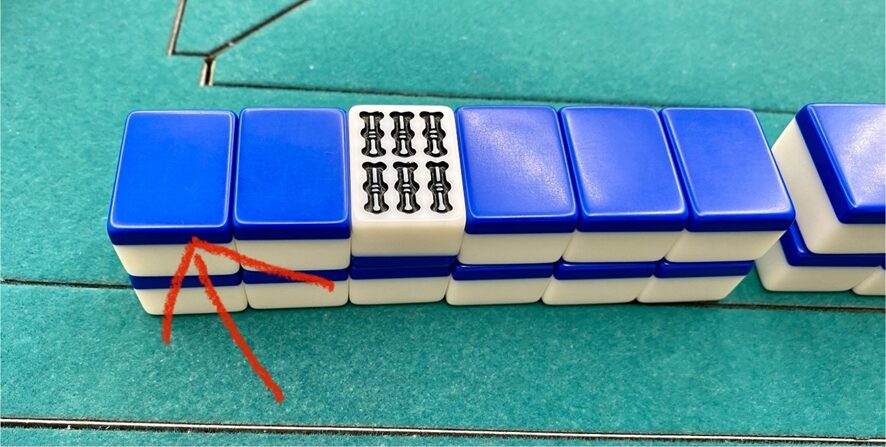

写真のこの牌の事です!↓↓

正式な名称は、嶺上牌(リンシャンハイ)と言います。

カンをしてこの嶺上から補充した牌であがると『嶺上開花』という役になります。

もし、カンをして補充する牌が何か分かっていれば、それを悪用することもできてしまいますなので、ドラの表示牌をめくる前に牌を降ろすのがマナーとなっています。

(最近の流れとして嶺上を下す際に嶺上牌が見えてしまう事も多く、嶺上牌を下ろさない事にしているお店もあります。)

四人麻雀の捨て牌は6枚切りにする

意識した事が無いかもしれませんがネット麻雀でも捨て牌は6枚切りになっています!

麻雀の捨て牌を6枚切りにするのは、誰が何巡目に何を切ったか分かりやすくなるためです。

対局における基本的なマナーのひとつとして意識するようにしましょう。

裏ドラの開示はあがった人がする

ネット麻雀では裏ドラの開示は勝手にしてもらえるので、裏ドラをめくるという習慣が無い方が多いかと思います。

トラブル防止のために裏ドラの開示は上がった人がするようにしましょう。

自分の前にドラがあるからといった親切心で裏ドラを めくってしまうとドラブルに繋がる可能性があります。

流局した時に裏ドラや山牌を見るのはダメ

ネット麻雀では対局終了後に山牌や裏ドラを確認したりなど、牌譜検討が可能ですがリアル麻雀でアガリが発生していないのに裏ドラを確認するのはマナー違反となります。

裏ドラが気になる気持ちは分かりますがグッと堪えましょう。

打牌はソフトに

プロなどが危険牌を押す際に強打している姿がかっこいいと憧れる気持ちは理解できますが、プロはあくまで魅せる麻雀をしているため、私たちが麻雀を楽しむ際には強打は避けましょう。

強打をすると相手を威圧する行為と捉えられ印象がよくありません。

打牌は優しく行う方が、よりスマートでかっこいいと言えます。

動作は片手で行う

牌は同じ手でツモって同じ手で切りましょう。

利き手のみで動作を行うのが一般的です。

ツモった牌は手牌に入れないようにしよう

ツモってきた牌を毎回手牌に入れると動作が遅くなりテンポが悪くなってしまいます。

また、手牌に入れてしまい、仕掛けが入った時にどの牌がツモってきた牌か分からなくなるリスクがある事から、マナーとしてできる限り手牌に入れない事を推奨しています。

ツモあがりの時、和了牌を手牌に入れない

これは、マナーというよりルールに近いです。

麻雀のツモあがりは和了牌によって点数が変わってきます。

和了牌を手牌に入れてしまうと、どの牌で和了したかわからなくなってしまい、結果的に点数がわからなくなってしまいます。

場合によっては、この時安目取りになってしまい自分が損をしてしまう事があるので気をつけましょう。

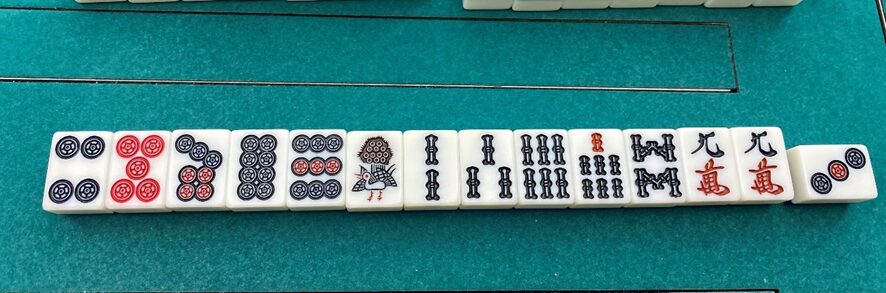

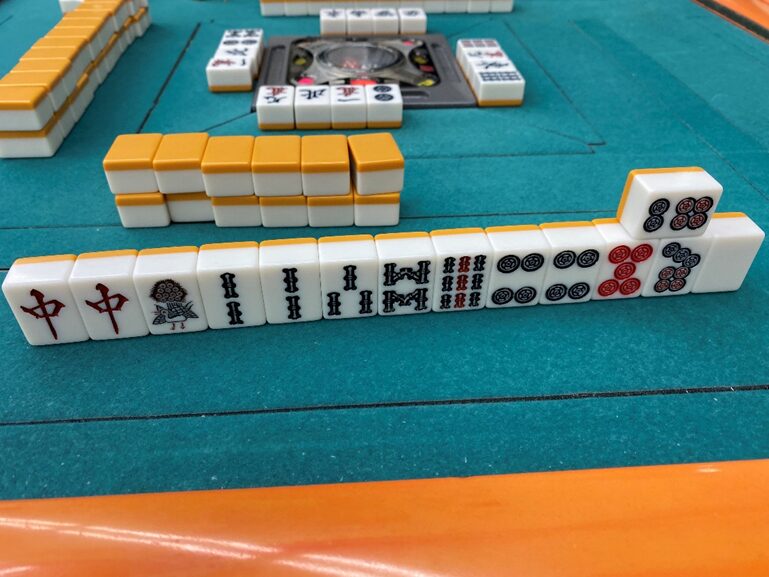

例えばこの形でツモの和了が発生したとき…

(子供が立直をしてドラは赤の一枚だった時)↓↓

この形だと平和がつくので立直ツモ平和ドラ1の

1300-2600 になります。

この形だと平和がつかないので立直ツモドラ1

1000-2000になります。

このように手牌に上がり牌を入れてしまうと何で和了が発生したか分からなくなって困ってしまうのでやめましょう。

副露の順番は発声→晒す→打牌→牌を取る で行いましょう

競技麻雀と順番が異なりスムーズな進行を優先しているためこの手順になります。

ポン、チー、カンなどの発声は他の人にも聞こえるようにハッキリと行いましょう。

リアル麻雀はネット麻雀と異なり副露の際に周りは止まってくれません。

ちょっと待って!という猶予が無いので副露する牌は事前に決めておきましょう。

またリアル麻雀ではツモ山に触れてしまうとポン、チー、カン、ロンなどができなくなります。

点棒の支払い方について

点棒は手渡しではなく点棒の授受は卓の上に置いて行いましょう。

点棒を手渡しで行なってしまうと、卓内の全員で点棒の授受の確認ができなくなります。

また、点棒を支払うとき、卓の山の真ん中のほうに放るのではなく支払う相手の山の外側に置いてあげましょう。

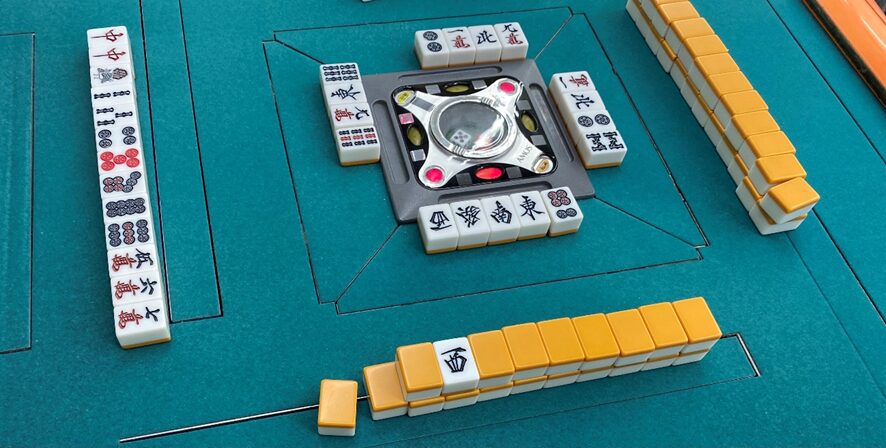

例えばトイメンの方に放銃したとしましょう。

ここに置くのではなく↓↓

ここに置いてあげましょう。↓↓

リアル麻雀では点棒の支払い方にもスマートな払い方があります。

基本的に四人麻雀では、1万点棒が1本、5000点棒が2本、1000点棒が4本、500点棒が1本、100点棒が5本の25000点の状態で始まります。

ここで問題です。

東1局にあなたは3900点の放銃をしてしまいました。

どのような払い方が最もスマートだと思いますか?

点棒は先ほどの挙げた25000点持ちからのスタートになります。

- 3900点ちょうどで払う

- 5000点棒で払う

- 1000点棒4本の4000点で支払う

- 1万点棒一本で支払う

答えのわからない方のために、まずは点棒授受の基本の考え方を教えます。

ポイントA

やりとりする点棒は出来だけ少なくする。

例えば1600の放銃をした時に100点棒16本で支払いをしたとしましょう。

支払われた側も同卓者も点棒の確認に時間がかかってしまいます。

全員が把握しやすい点棒の授受を行いましょう。

ポイントB

立直棒は手元に一本は残るようにする。

リーチをする時には1000点棒で立直をしますよね?

1000点棒が無ければ両替が必要になります。

この行為は出来る限り少ない方がタイムロス無くスムーズに進行が出来ます。

他に意識できると良いコツはありますがまずはこの二点を意識するだけで前よりもスマートな点棒授受ができるかと思います。

では先ほどの問題に戻ります。

正解は ②の5000点棒で支払う です。

先ほど説明した二点を押さえると正解がわかるかと思います!

①の3900ちょうどで払うは先ほどのポイントAのやりとりする点棒は出来るだけ少なくするを守れません。

③の1000点棒4本で支払うは先ほどのポイントBの立直棒は手元に一本は残るようにするを守れません。

④の1万点棒一本で支払うはポイントAのやりとりする点棒は出来るだけ少なくするを守れません。

また、1万点棒は1本しかないのでここで使ってしまうと一万点棒が0本になってしまいます。

2本ある5000点棒を1本消費する方が自分の持っている点棒のバランスが良くなり次の支払いでもスマートに支払いをする事ができます。

(例 ここで1万点棒で支払いをしてしまうと、自分の手持ちの5000点棒が3本になります。この点棒授受の後に、子供の倍満16000を放銃したとすると5000点棒を3本と1000点棒1本で支払いをすることになり、移動する点棒の数が多くなってしまいます。1万点棒が残っていればよりスマートな支払いができますよね!)

アガった時に相手の顔を見るのはダメ

点数申告に不安があって相手の顔を見ているだけであっても、煽りに捉えられてしまう可能性があるので気をつけましょう。

ネット麻雀とは異なり、リアル麻雀ではゲームの円滑な進行を保つために、馴染みのないマナーや制度が存在します。

まずは、リアル麻雀における「代走」という制度について説明します。

また、余談として、サイドテーブルの使い方や、喫煙が認められているお店でのタバコに関するマナーについても触れます。

「代走(だいそう)」について

「代走」とは、プレイヤーが途中で席を離れる必要がある場合に、他の人(従業員)がその席を一時的に代わりにプレイする制度です。

例えば、急な連絡が入った時やお手洗いに行きたい時、禁煙のお店で喫煙をしたい時、代走者がそのプレイヤーの手牌や状況を引き継ぎ、ゲームを継続することができます。

「サイドテーブル」について

サイドテーブルとは、卓の周りにあるこのテーブルの事です。

サイドテーブル基本的に自分の左側を使う事になっています。

初めて使う方はどっちを使えばいいか分からない事が多いので覚えておくようにしましょう。

「喫煙」について

お店によっては紙タバコなど喫煙が認められているお店があります。

そのお店を利用する時には、タバコを吸われない他の方にも最低限の配慮をしましょう。

置きタバコくわえタバコは控える

タバコに火だけつけて灰皿に置いたまま、タバコをくわえたままの事を指します。

これらはマナー違反とされる事が多いので極力避けるようにしましょう。

煙を卓内や同卓者に向かって吐かない

周囲の人々への配慮として煙は上に吐くようにしましょう。

リアル麻雀のルール・マナー

(Mリーグとの違い編)

近年、麻雀の魅力が多方面で注目され、特に「Mリーグ」などの放送対局は多くの麻雀ファンを魅了しています。

しかし、これらの放送対局とフリー麻雀には、プレイスタイルや進行のペース、マナー面でいくつかの重要な違いがあります。

今回は、やらない方がいい所作に関して話していきます。

ロン牌を自分の手牌まで持ってくる

Mリーグ等の放送対局では視聴者が見やすいように、ロン牌を自分の手牌まで持ってきています。

フリー麻雀でこれをしてしまうとマナー違反になります。

この所作に関してはやらない方がいい、というよりやってはいけない事なので覚えておきましょう。

そもそも、他人の河の牌に勝手に触るのはポン、チー、カン以外では認められていません。

↑この6pでロン和了をした時に

和了牌を持ってきてはいけません。

ツモ牌を手牌の上に置く

この作法はもともと、放送対局においてツモ牌を視聴者にわかりやすくするために行っていたもので、フリー麻雀で行うのはオススメしません。

ツモ牌を手牌の上に置くと、置いた牌がこぼれてしまったり、牌が回転してしまい他の人に見えてしまうリスクが上がります。

種類によっては牌の中に磁石が入ってるものがあり、上に置いた牌が回転をしてしまい、手牌から落ちてしまう事が多くあります。

麻雀は見えてはいけない牌が1牌見えてしまっただけで、選択に大きな影響を与えてしまいます。

できるだけ見せ牌が発生しやすい状況を作るべきではないのでこの所作はしないようにしましょう。

無駄な長考

Mリーグなどの放送対局は極度のプレッシャーがかかったり、個人戦ではなくチームを背負っている事による選手の葛藤が「カッコいいもの」として抜かれる事があります。

麻雀プロは魅せる麻雀をしているので問題ありませんが、フリー雀荘ではテンポよく牌を切る事を意識しましょう。

もちろん考えたい局面が生じる事があります。

長考する際は「すみません」など一声かけ、必要最低限の回数に抑えましょう。

最後に

麻雀を始めたばかりの方や、オンライン(アプリ)でしか打ったことがない方にとって、リアル麻雀や雀荘デビューは少しハードルが高く感じるかもしれません。

「細かいルールやマナーがたくさんあって私には難しいかも」と不安に思うこともあるでしょう。

確かにリアル麻雀にはオンラインにはない独自のマナーやルールがいくつかあります。

しかし、多くの雀荘では初心者の方を歓迎しており、お店のスタッフがしっかりサポートしてくれます。

来店時にリアル麻雀は初めての旨を従業員に伝えるだけで、ルールやマナーを教えてもらえることがほとんどです。

大切なのは、「わからないことがあれば素直に聞くこと」と「周囲への配慮を忘れないこと」です。

これさえ意識していれば、たとえ細かいミスをしてしまっても、温かくフォローしてもらえることが多いでしょう。

最初は緊張するかもしれませんが、一度体験してみるとリアル麻雀ならではの楽しさを実感できるはずです。

ぜひ怖がらずに挑戦してみてください!

もっとリアル麻雀特有のルール/マナーを知りたいという方は以下外部の記事も参考になります。

私も普段参考にしているnoteですので是非ご覧ください。

\ この記事を書いた人 /

宮水さくら

滋賀県草津市の麻雀happyに常勤しながら、麻雀YouTuberとして活動中。

2025年3月に大学を卒業し、かつては麻雀プロとしても活動。

現在は動画配信を通じて、麻雀の楽しさや奥深さを多くの人に伝えることに力を注いでいる。